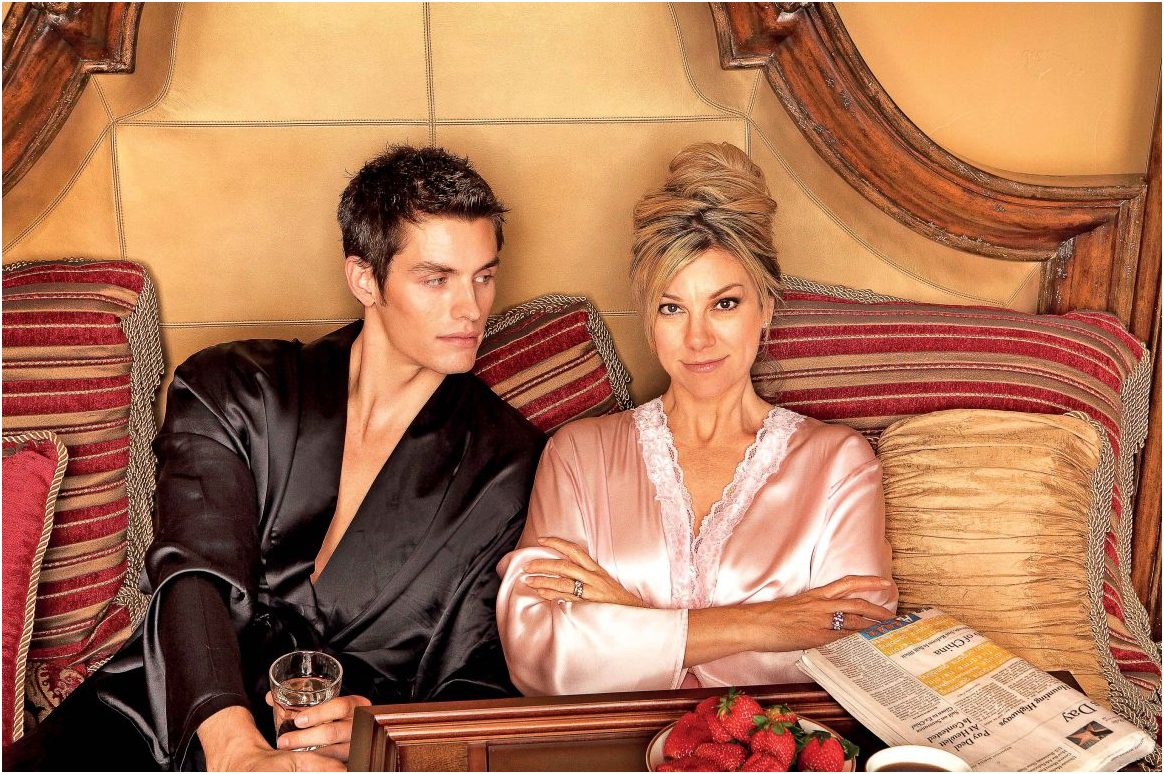

Pablo tenía 41 años: sociable, muy atractivo y lleno de tatuajes. Aparte de eso, tenía tres hijos, una exesposa problemática, dos hipotecas, y era concejal en mi pueblo, con una ideología política opuesta a la mía. Yo, con 24 años recién cumplidos, vivía con mis padres, trabajando entre semana y disfrutando los fines de semana. En resumen, 17 años de diferencia y casi ningún punto en común.

El primer encuentro

Después de dos años de una amistad con mucha química, encuentros fortuitos y bromas que insinuaban más de lo que decíamos, comencé a verlo de otra forma. Lo que al principio era solo curiosidad por probar una experiencia diferente, se convirtió en algo más. Pensé que sería una aventura de una noche, pero se transformó en algo más intenso. Nos encontrábamos de forma discreta, disfrutando de momentos íntimos que, más allá de la pasión, implicaban una gran conexión emocional. Nuestra relación no era solo una cuestión de contactos sexo, sino también de química y complicidad.

Una vía de escape

Nos dimos la libertad de vivir nuestra relación sin etiquetas ni compromisos formales, disfrutando del presente sin preocuparnos por el futuro. Era un refugio para ambos, donde podíamos olvidarnos del mundo. Aunque sabíamos que lo nuestro tenía fecha de caducidad, ignoramos esa realidad todo el verano.

El regreso a la realidad

El verano pasó, y con él llegó la rutina del otoño. Pablo comenzó a sentirse abrumado por sus responsabilidades: los hijos, las hipotecas, la ansiedad… Mientras él lidiaba con su vida, yo tenía 24 años y el mundo por descubrir. Nos dimos cuenta de que nuestras vidas y prioridades estaban en caminos diferentes. El amor no siempre es suficiente, y decidimos alejarnos antes de hacernos daño.

Aunque nos queríamos y la conexión física y emocional era fuerte, sabíamos que estar juntos no era viable. Después de un tiempo, entendí que esta relación me enseñó mucho sobre el amor, las relaciones y sobre mí misma. No me arrepiento de haber vivido esta experiencia, aunque fue un camino complicado.